「Go Pro」ってなんで売れたん? ほかのカメラと何がちがう?

「Go Pro」とは何か?

みなさん、カメラの「Go Pro」はご存知でしょうか。

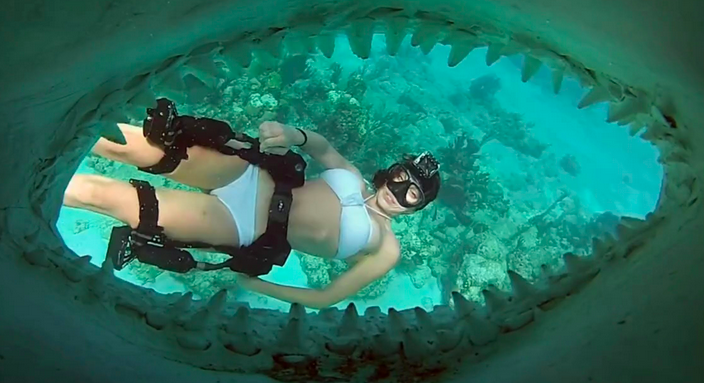

↑↑この写真は「Go Pro」で撮られたもののなかでも、世界で一番有名な写真と言われている1枚です↑↑

今日はこのプロダクトが「なんで売れたのか?」を考察していきたいと思います。

それは突然始まった(かのようだった)

「どうして今さら、ビデオカメラが売れてんだ?」

当時の各電子機器メーカーの間では、こんな困惑が漂っていたのではないでしょうか。

ガラケー、デジカメ、ビデオ、という時代から「なんでもスマホ」という時代に突入し、誰もがもうビデオカメラについて興味を失っていた昨今。

手持ちのスマホで、とりあえずの動画くらいは撮れるし、そもそも動画なんてしょっちゅう撮るもんじゃない、と。もし撮るにしても、ちょっと前に買ったカメラでも十分だ、と。

しかし世界でひとつだけ、売れ始めたビデオカメラがありました。

それが「Go Pro」です。

「Go Pro」って何がすごいのか。

なぜ今さらビデオカメラが…?

いったい何がすごいのか。ちょっとGo Proで撮られた動画を観てみましょう。

想定外の大ヒット

「Go Pro」は、プロのカメラマンや業界内では定番のプロダクトでしたが、これが一般市場にてデビューしてから高い知名度を得るまでは、そう時間はかかりませんでした。

実際には、予想を大幅に上回る、世界中での特大・大ヒットでした。誰も今さら、ビデオカメラが売れるなんて思っていなかった中でのミラクルにも見えました。

これまで、インターネットの世界では「今年こそ動画元年」と言われては、その動きは毎度ほかの話題にさらわれ、大きなうねりには育っていませんでした。つまりネットのなかにおいても、動画が本当の主流になることはなかったのです。

写真は言葉も国境も越える

しかしこの「Go Pro」の爆発的な普及により、これまで文字や写真だけで説明されていたものが、直感的な動画によって訴求されていくようになりました。動画は言葉も国境も超え、直接感性に訴えることができます。

こうした流れのなかで、2016年のWebは「動画元年」になったと言っていいと思います。

そして2017年はインスタグラムが「月間アクティブユーザー(MAU)8億人」「デイリーアクティブユーザー(DAU)5億人」なる数字を記録し、言葉でなくビジュアルでメッセージを語ることが、より世界的に浸透しました。

「Go Pro」の売上自体はすでに大きく伸び切った感もありつつも、巨大な中国市場やASEAN諸国での巻き返しは十分に期待できるなか、2018年は「Go Pro」がさらに世界のトラベラー、アスリートたちの手に行き渡りました。

2024年現在に至っては、もはや動画をどうこう言う時代ではなくなりましたね、主役中の主役。

実は機能の驚きは少ない

そんな「Go Pro」の特長、いざ並べてみると…実は、驚きは少なかったりもします。

①小さい

②超高画質

③体に装着できる

④編集が簡単

⑤SNSへのアップもお手軽

⑥防水・防衝撃

⑦Wi-Fi経由で操作可能

もちろん新作が発表されるごとに続々新機能も実装され、どれも高品質であることは確かです。しかしこれって、仰天するほどのスペックではないのでは…そう考えるのも無理はありません。

しかしどうして、このGo Proで撮影された映像は、臨場感にあふれ、ユーザーには好意的な驚きをもって迎えられました。

それは「Go Pro」にしか見えない風景があるからです。

その世界をちょっとだけ、のぞいて見てみましょう。

Go Proはすべての「LIVE」へ

これらの写真に踊る風景の躍動感。

もはやこれらは単なる写真・動画という枠を超えているようにも見えます。写真という静止画ながら「LIVE感」にあふれています。

空中・水中・地中。

旅行中・運動中・遊び中。

これらの写真からは、「Go Pro」がすべてのLIVEに切り込んでいける、ポテンシャルとフットワークを感じさせます。

元々テレビ業界でも使われていたような、玄人向けカメラであるため、ドローンに取り付けての空撮もお手のもの。

小型設計・高画質・ウェアラブル

LIVEに入り込むための小型設計・高画質・ウェアラブル。これまで、現象を側面的に「外から」とらえるにすぎなかったカメラの視点を「中」へと転換させ、そこでしか見えないLIVEにパラダイムをシフトさせていく。

これらは十分に従来のカメラでも出来たことではありながらも、LIVEに強い鮮明なブランディングで「今まで誰も見たことがない写真」をエビデンスとしWEB上へ投下し続けました。

このブランディングにより「このカメラはちがうぞ」「テンションハンパない」と話題をさらっていくことに成功したのです。

Go Proはどうして売れたのか?

「Go Pro」のCM戦略とは、まさに「ブランディング+マーケティング」の融合です。

この宣伝イメージをそのままに、世界中のやんちゃなトラベラーやエキスパートはこぞって「Go Pro」を手にします。製品過多の市場において、選びたいカメラがやっと決まったのです。

このテンションは、成熟しきっていたマーケットへじわじわ浸透していきました。インスタグラムの隆盛により、再びのセルフィーブームが今度は前向きに復活したことも後押しとなりました。

「Go Pro」には、かつてMacbookがラップトップ業界に染み込ませていった「これまでにない感覚」を、カメラ市場においてやってのけた感がありました。

その証拠に「Go Pro」を買ったユーザーは「カメラ買った」とは言わず「Go Pro買った」と語ることがあります。このプロダクトは顧客とのエンゲージメントが強く/ロイヤリティの高い/買うだけでモチベーションが上がる/優越感さえほと走る/1段上のステージにあることがわかります。

「Go Pro」によって

こうして、ディスカバリーチャンネルでしか見たことがなかったような「あの映像」を、ユーザーは「Go Pro」によって自分のものにできる自信を持つことができました。

そう、「Go Pro」がユーザーに与えたのはカメラではありません。

「撮れる」「撮りたい」「撮りに行きたい」という衝動です。

ここが他のメーカーとの唯一の、そして決定的な差となりました。主役はカメラでなく、機能でなく、ユーザーの体験。そう考えていくと、キャッチコピーである「Be a HERO」の意味がしっくりくると同時に「スペック推し」でないことも理解できます。

プロダクトアウト(生産者側の視点)でなく、マーケットイン(消費者側の視点)のお手本のような流れが組まれています。

プロプライエタリ・テクノロジー

起業家であり投資家のピーター・ティールは「プロプライエタリ・テクノロジー(独占的な技術)こそが市場を独占する」と言っています。

正しい順序で市場を勝ち獲っていくことが大切であり、レッドオーシャンといわれる群雄割拠の市場でもそれが可能であることを「Go Pro」は証明しました。

市場は破壊せず、むしろ拡大・活況を後押ししながら無駄な競争も仕掛けない。

そしてその巧みな独占状態を永続的に保持できるかは、これからの「Go Pro」の経営施策によるところでしょう。マーケットや投資家たちからもさまざまな意見や憶測が飛んでおり、次の戦いはすでに始まっています。

視点を変えよう

「もうカメラはいらない。すべてスマホにとって変わる」というムードのなかで「Go Pro」だけは違っていたのです。

この現象は本当の動画元年のきっかけとなり、世界の人々はいよいよ「動画」を手に入れたことになります。

人間のライフスタイル、ネットの在り方がひとつのプロダクトによって、またも変わろうとしています。

そして「Go Pro」は、我々にひとつのことを教えてくれました。

視点を変えよう。世界はまだまだ美しい、と。

ブランディングを学び、マーケティングも学べるIT留学がある

ここまでGo Proのブランディングやビマーケティングについて分析をしてきましたが、これらのスキルを学べる留学を最後にご紹介させてください。

✔ プログラミング

✔ 英語

✔ デザイン

✔ ビジネス

プログラミング、そして英語。マーケティングにデザイン。そしてビジネスのインプットと実践。これらを講座に入れ込み、半年間でそれらを体に浸透させていくIT留学。それがセブ島のアクトハウスです。そんなアクトハウスの最新募集情報や価格については下記のリンクからどうぞ。

▶セブ島のIT留学「アクトハウス」を詳しく見る

現役大学生が未経験からのIT留学で「フロントエンド・エンジニア」に。WEB実践ではフリーランスとして「17万円」の受注制作も。

➡2020年1月度募集

①3ヶ月コース:完売

②6ヶ月コース:あと4名

③くわしくは↓https://t.co/R71HmhES4w pic.twitter.com/bqEbkS05bG— アクトハウス@IT留学 : プログラミング/英語/デザイン/ビジネスを学ぶ (@acthouse_) September 25, 2019

ご質問はLINEやフォームからどうぞ

アクトハウスではご相談を毎日承っているので、起業やフリーランス、キャリアチェンジをもくろんでいる人は、

からお気軽にご質問・ご相談ください。

また「個別相談」も実施しているのでお気軽にどうぞ。

著者:アクトハウス代表 清宮 雄

▶IT留学アクトハウスの最新記事へ